La galassia jihadista, gli interessi in campo, il ruolo dell’Italia e dell’Onu. Lo scenario libico alla vigilia dell’ennesima inutile missione internazionale

di Maurizio Zuccari

La migliore l’ha detta un analista dell’European council of foreign relation: «Per decine di anni il potere centrale italiano ha accettato che il Sud Italia venisse governato col contributo di mafia e camorra: una governance simile per la Libia sarebbe un risultato insperato». «L’obiettivo insperato» di un autogoverno di tribù e gruppi collegati alle mafie locali che cerchino una quadra per amministrare le varie aree – parlare di stato unitario è, dalla caduta del regime di Gheddafi, del tutto fuori luogo – è anche l’obiettivo a cui avrebbe lavorato fino all’ultimo Bernardino Léon, inviato speciale delle Nazioni Unite per l’affaire libico. E tanto la dice lunga sulla chiarezza d’idee e le prospettive in campo con le quali l’Europa guarda alla guerra in Libia, in attesa della riunione di domani, mercoledì, del Consiglio di sicurezza dell’Onu, su richiesta della Francia. Che intanto gongola per la vendita dei primi 24 cacciabombardieri Rafale e di una fregata Fremm all’Egitto, che insieme agli Emirati Arabi ha iniziato a bombardare le roccaforti dell’Is a Derna. E, con tutta probabilità, niente di più di un via libera formale ai raid egiziani può venire dall’Onu, date le difficoltà d’imbastire una qualche operazione di senso compiuto nel puzzle libico.

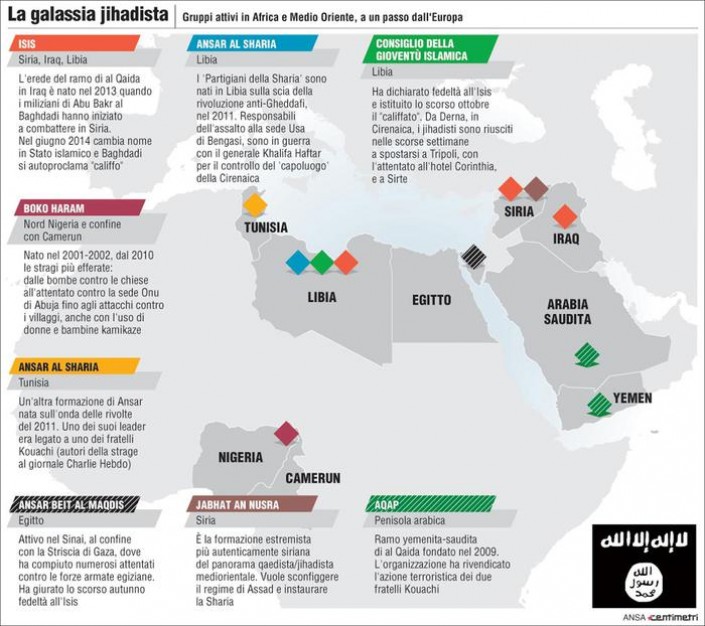

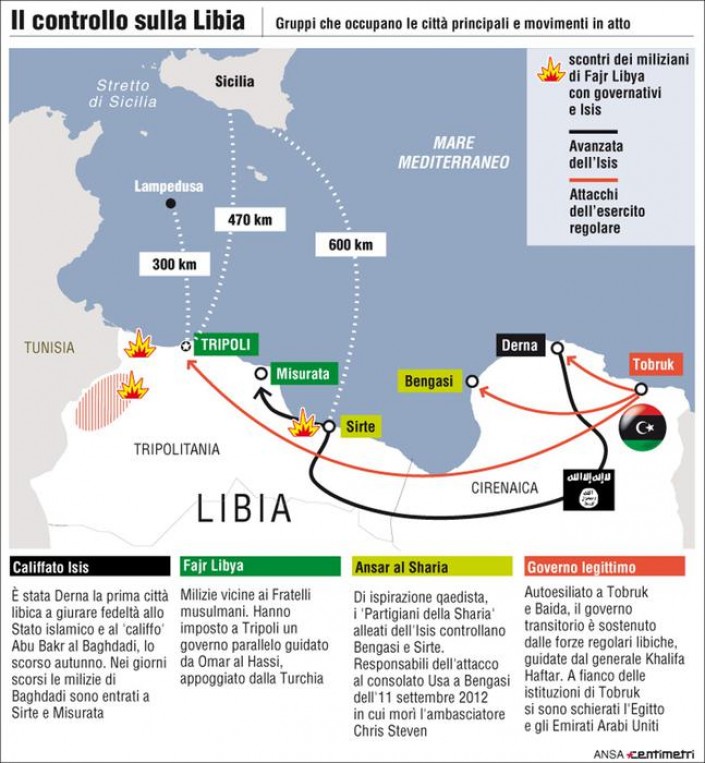

La guerra civile che dal 2011, anno della caduta del colonnello, imperversa nel paese nordafricano, ha subìto un’impennata con le conquiste territoriali degli jihadisti che dopo aver proclamato la nascita dello stato islamico a Derna si sono spinti a Misurata e nella Sirte, fino a colpire l’hotel Corynthia di Tripoli, sede del governo islamista di Omar al Hassi e del parlamento sostenuto dalle milizia di Misurata, legate a Fajr Libia e benviste ad Ankara e in Qatar. Di tutt’altra genìa il governo “ufficiale” antislamista del primo ministro Abdullah al Thani, riparato nella ridotta orientale di Tobruk, a due passi dal confine egiziano, sostenuto dal Cairo e dagli Emirati e forte – si fa per dire – delle truppe del generale Khalifa Haftar che hanno strappato Bengasi ai partigiani della Sharia, alleati agli uomini del califfo nero Abu Bakr al Baghdadi, dopo aver cannoneggiato il parlamento tripolino in mano agli islamisti.

Un vecchio arnese, il generale ultrasettantenne, già tra i fedelissimi di Gheddafi ma caduto in disgrazia dopo la disastrosa conduzione della campagna libica in Ciad, molto attivo nel golpe che portò al rovesciamento del colonnello, dopo anni di dorato esilio in Virgina, in una villetta a pochi chilometri dalla base della Cia di Langley, e da questa foraggiato fin dagli anni ‘90, secondo le rivelazioni del New York Times e di Le monde diplomatique. Tornato in patria recentemente, ha tentato lo scorso anno un colpo di stato burletta ed ora è al comando delle forze che si oppongono agli integralisti islamici di diverso grado. Sostenuto, oltre che dagli Usa e dal premier libico Al Thani, dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, nemico dichiarato dei Fratelli musulmani dal golpe con cui ha deposto il loro leader Morsi e attuato una feroce repressione. Alienandosi con ciò le simpatie Usa e avvicinandosi a Putin, che nel bel mezzo della crisi nel Donbass l’11 febbraio è volato al Cairo per stipulare un accordo militare e nucleare, un pugno in faccia all’asse Washington-Gerusalemme-Riad nella regione.

Tutto ciò basta a farsi un’idea della complessità e della frammentarietà dello scenario libico i cui 4 attori principali, l’un contro l’altro armati col loro codazzo di etnie, tribù e mafie locali per ripartirsi i proventi petroliferi e le residue risorse del paese – calcolate in 170 miliardi di dollari, tra fondo sovrano e riserve in valuta – sono concordemente ostili a qualsiasi ingerenza armata esterna. Di qui le difficoltà dell’Europa a gestire un ennesimo focolaio di guerra sul fronte sud mentre a est l’Ucraina è in fiamme. L’Italia, in questa cornice, procede in ordine più sparso dell’Ue. Se il ministro degli esteri Gentiloni invoca un fronte internazionale all’avanzare dell’Isis, guadagnandosi l’epiteto di “crociato” da parte dei fondamentalisti, e la ministra della Difesa Roberta Pinotti parla di 5mila uomini da schierare sul terreno, Renzi impone un altolà, in attesa di vedere cosa deciderà l’Onu. Non è tempo di interventi militari, spiega il premier ai microfoni del Tg5, mentre la rappresentante della diplomazia Ue Patrizia Mogherini, che giovedì a Washington incontrerà Kerry e i rappresentati del governo libico, da Madrid concorda con Léon sulla piega «assolutamente grave» presa dagli eventi libici e parla di intervento sotto egida Onu col placet del popolo libico. Come dire, il diavolo e l’acqua santa. Intanto, il gasdotto dell’Eni di Mellitah, presso Tripoli, l’unico in funzione dopo il blocco degli impianti di Marsa el Brega, è sotto “protezione” dei filomusulmani del Fajr contro i miliziani di Zintan alleati di Haftar, mentre a Pratica di Mare è atterrato il c130 col personale diplomatico italiano da Tripoli, ambasciatore compreso, e già si registrano i primi scontri tra Guardia costiera e scafisti armati di ak47. A dirlo è Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi difesa, che ventila «una forza aerea e navale, simile per dimensioni a quella messo in campo nel 2011 nella sciagurata guerra contro Gheddafi», per dare una mano alle forze libiche contrarie allo stato islamico di Al Baghdadi.

Eccola, la madre delle recenti sciagure libiche. La guerra civile combattuta per rovesciare il colonnello, prima per interposta persona e poi direttamente dalla Nato, dove l’Italia ha fatto la sua parte contro i suoi interessi. È soprattutto per riparare a quell’orrore strategico che il nostro paese ora dovrebbe rimettersi il casco coloniale, rintonando la marcetta Tripoli bel suol d’amore su altre note, assai più stonate. Ché se quella guerra odiosa fu un’avventura tutta nazionale della Grande proletaria desiderosa di stendersi al sole africano, questo è un ginepraio dove corriamo il rischio d’essere solo sparring partner fra i tanti contendenti. E poco vale ricordare che la Nato entrò alla metà degli anni ‘90 in Bosnia – un terzo della Libia – con 60mila uomini per ritrovarsi, vent’anni dopo, col paese balcanico fucina dei fondamentalisti e un contingente a separare ancora i contendenti. Avanti in ordine sparso, dunque, là dove le teste vuote degl’interventisti spingono, forti d’una miopia politica senza tempo né colore, mentre le teste d’uovo della diplomazia guardano ai clan mafiosi per gestire il post Gheddafi. Modello Gomorra da esportazione. A quando Riina e Provenzano consulenti alla Difesa e agli Esteri?