Quasi nessuno se n’è accorto, ma i cinesi sono nel Mediterraneo a fianco dei russi che la guerra all’Isil la fanno davvero. Le novità storiche del conflitto siriano. L’Italia, buona ultima, s’accoda. Per ora a parole

di Maurizio Zuccari

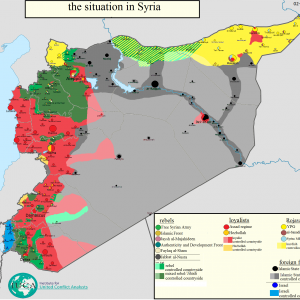

La notizia ha dell’incredibile, ma pochi sembrano essersene accorti. I cinesi sono in Siria e combattono – almeno, si apprestano a farlo – a fianco del contingente russo pro Assad. Intanto la grande stampa italiana si balocca tra Tornado e canguri, e quella occidentale si lagna su quanti danni più o meno collaterali sta facendo Putin in loco. A sintetizzare i peana degli alti comandi Usa e Onu che si lamentano dei raid moscoviti è la voce “dal sen fuggita” del senatore repubblicano John Mac Cain: «I russi stanno bombardando i nostri jihadisti formati dalla Cia!». E mentre i Sukhoi di Mosca scompaginano le file dei ribelli anti Assad addestrati dall’intelligence Usa e gli ex (?) qaedisti del fronte Jabhat al Nusra che il generale David Petraeus, già capo della Cia e comandante in capo Usa in Iraq, vuol mettere a libro paga ma sono già ruzzolati dalle loro posizioni sul Golan fino in Giordania, inseguiti dai jet russi, i cinesi giungono nel Mediterraneo per la prima volta nella storia per unirsi alle forze della coalizione che la guerra all’Isil (meglio, Usil), vuole farla davvero. Ma veniamo ai fatti.

Nel porto di quella che ai tempi delle crociate era Tortosa, l’odierna Tartus, ha gettato l’ancora la prima portaerei cinese, la Liaoning Cv 16, con 26 cacciabombardieri J-15, detti squali volanti, quasi altrettanti elicotteri da combattimento e un certo numero di fanti di marina. Già la storia di questa nave e di come sia giunta all’ancora nel porto siriano è un’avventura. Nata come Varjag, seconda portaerei russa della classe Kuznetsov, è varata alla vigilia del crollo dell’Urss, per essere trasferita all’Ucraina a muro venuto giù. Senza soldi per i sistemi d’arma e la manutenzione, la portaerei ribattezzata Riga sfugge al suo destino d’albergo o casinò galleggiante, come già ex grandi unità della marina sovietica quali gli incrociatori Minsk e Kiev, e viene venduta dagli ucraini ai cinesi, dietro la modica cifra di 20 milioni di dollari. All’inizio del nuovo millennio iniziano le operazioni di rimorchio. Ma la Turchia si mette di traverso, vietando il passaggio della portaerei nello stretto dei Dardanelli, così la Varjag inizia una peregrinazione di quasi un anno e mezzo nel Mar Nero finché, nel novembre 2001, il governo turco autorizza il transito, dietro cauzione di un miliardo di dollari e con l’ausilio di una trentina di rimorchiatori. Sul Bosforo ancora la raccontano.

Ma l’odissea della ex Varjag è solo all’inizio. Per la sua stazza di 65mila tonnellate, la nave non può attraversare il canale di Suez, così è costretta a passare lo stretto di Gibilterra e, sempre a rimorchio, circumnavigare l’Africa fino in Cina, quasi 30mila chilometri sulle rotte seguite ai tempi dell’antica Roma, a una velocità di sei nodi l’ora (poco più di dieci chilometri). La nave giunge in Cina nei primi mesi del 2002, per essere ormeggiata e ristrutturata nel cantiere di Dalian. La ristrutturazione – ufficialmente per farne una sala da gioco – e le prove in mare si pigliano un altro decennio finché, nel settembre di tre anni fa, equipaggiata di tutto punto, viene consegnata alla marina dell’esercito popolare di liberazione, per rendere più egemone il controllo sul mar cinese meridionale e fare da spauracchio a Taiwan. Ai primi di ottobre, l’occhiuta intelligence israeliana registra il passaggio della nave in quel di Suez, appena allargato – pare alla bisogna – dal governo egiziano del generale Abd al-Fattah al-Sisi, che sulla Libia si adegua alle posizioni saudite ma sulla Siria si sente d’avere le mani molto meno legate e offre la sponda a russi e cinesi.

Infatti, dietro le ali dei Sukhoi che stanno spianando le velleità di Erdogan in Siria non rullano solo gli squali volanti cinesi. È questa la seconda novità storica che va registrata sulla vicenda, anch’essa largamente snobbata dai gazzettieri nostrani. L’Egitto è, de facto, fiancheggiatore della coalizione che in una settimana sta ottenendo più risultati dell’altra a guida Usa che da un paio d’anni infligge serie facezie al califfato. Una coalizione che vede – è ancora l’intelligence di Tel Aviv a sottolinearlo – accanto alle forze del redivivo Assad e alle brigate di Hezbollah schierate a difesa di Damasco, l’Iran che ne è il protettore e che controlla il governo sciita iracheno. L’ultimo e il più importante partner della coalizione filorussa, che ha concesso a questa la base di Al Taqaddum ad Habbaniyah, una settantina di chilometri a ovest di Bagdad, dove già operano le forze aeree e il contingente Usa in loco, portato in questi giorni a 3.500 unità, oltre ai contractor, e dove, chissà, dovremmo piazzare i nostri quattro Tornado, se non più coraggiosamente in seconda linea nel Kuwait.

Ma l’Italia che buon ultima si accoda ai partner occidentali, dopo aver criticato i francesi che hanno cercato di rubare la scena ai russi anticipando di qualche ora l’intervento in Siria – dopotutto, era un loro protettorato e Parigi, si sa, alla grandeur non sa rinunciare – e dopo aver bombardato un po’ a caso dalle parti di Deir ez-Zor sono spariti dalle scene per tema di finire per sbaglio nel mirino dei Sukhoi, rischia d’essere un vaso di cera tra vasi di coccio. Perché nella lotta contro il nemico comune – e qui il conflitto in Siria vede la terza novità storica – ogni attore dice di fare squadra ma fa per sé, l’un contro l’altro armato. Eccolo, il risultato che le guerre civili per procura hanno innescato nel ginepraio siriano dove ognuno mostra i muscoli e grazie al quale i russi, e con loro i cinesi, hanno rimesso un piedone nel Mediterraneo e in Medio Oriente. Oggi dalle loro tre basi in Siria – aerea a Latakia, sommergibilistica a Jableh e navale a Tartus, in buona compagnia dei cinesi – e domani da quella Irachena ad Habbaniyah stanno cambiando le sorti del conflitto in Siria e messo una seria ipoteca sulle mene statunitensi e israeliane nell’area, costate le guerre dell’ultimo trentennio.

Un duro colpo per le strategie neocon costato le dimissioni, a poche ore uno dall’altra, di due loro portabandiera. Il generale John Allen che Obama in persona aveva messo a capo della “Coalizione globale per contrastare l’Isil”, un geniale stratega che oltre a (non) bombardare per un anno gli uomini addestrati dalla Cia aveva appena chiesto per il nord della Siria, a protezione dei traffici turchi, quella no fly zone per gli aerei di Assad dove ora sfrecciano i jet russi. Dopo di lui, a dimettersi è stata Evelyn Farkas, che al Pentagono gestiva i rapporti con Ucraina e Russia, ossia rappresentava il braccio armato di Kiev contro i secessionisti del Donbass. Come l’altra “top cabalist” (così le chiamano a Washington) Victoria Nuland, alla segreteria di Stato, che per staccare Kiev da Mosca ha candidamente ammesso di aver speso 5 miliardi di dollari.

Ma prima ancora delle considerazioni strategiche e geopolitiche altre esigenze hanno spinto russi e cinesi ad approdare sulle vecchie, amate sponde del Mediterraneo per intervenire in Siria. Tra le file degli anti Assad militano infatti un paio di contingenti di tutto rispetto: una brigata cecena forte di oltre 2.500 uomini e un’altra composta da circa 3.500 uiguri – la minoranza musulmana cinese – protagonisti della conquista, a settembre, di Jisr-al Shagour e dell’aeroporto di Abu Duhur, sotto assedio dal 2012, e della puntata offensiva che ha portato per alcuni giorni all’interruzione dell’autostrada tra Damasco e il nord del paese. Terroristi uiguri, in particolare, sarebbero responsabili del clamoroso attentato suicida in piazza Tienanmen nel dicembre 2013, e della strage del 17 agosto scorso a Bangkok, dove la bomba contro il tempio induista di Erawan che ha ucciso venti turisti ferendone altri cento sarebbe stata piazzata con l’ausilio dei lupi grigi – i turchi, ancora loro – secondo la polizia thai. Insomma, nella galassia dell’armata jihadista di conquista (Jaish al-Fatah) dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante, ceceni e uiguri valgono assai più di Al Nusra e dei Fratelli Musulmani di Siria, ed è meglio combattere i terroristi in casa d’altri prima di ritrovarli in casa propria. Anche per questo, gli italiani devono esserci. Ché non si dica che alle crociate non si vada, noi che le abbiamo inventate.