Uno storico “di parte” smonta una leggenda staliniana, fatta propria per ovvie ragioni da molti storici borghesi anticomunisti

Sui rapporti tra Lenin e Trotskij per decenni in Unione Sovietica e in tutto il movimento comunista sono state pubblicate raccolte di scritti di polemica tra di loro degli anni tra il 1903 e lo scoppio della grande guerra, come se non ci fosse stata poi una strettissima collaborazione nella fase cruciale della rivoluzione e nei primi anni del potere sovietico. Alcuni “nostalgici” dello stalinismo ristampano periodicamente queste pubblicazioni anacronistiche in diversi paesi europei e dell’America Latina, impedendo di cogliere non solo le ragioni della loro stretta collaborazione fino alla morte di Lenin, ma il tipo di partito che consentì di vincere battaglie difficili contro forze poderose.

Le ricostruzioni ufficiali del periodo staliniano presentano un partito sempre unanime nell’imboccare la giusta via, battendo nemici esterni o infiltrati. Un partito celebrato anche nei film sovietici in cui i capi davano ordini solenni, che le masse inquadrate come per una parata eseguivano senza esitazioni. In realtà il partito bolscevico nel 1917 era lontanissimo dalle raffigurazioni che ne sono state fatte dallo stalinismo, che lo ha sempre presentato come se fin dal suo inizio fosse stato “monolitico” come diventerà solo a partire dal 1921, quando nel X Congresso fu soppresso “temporaneamente” il diritto di costituire frazioni. Un errore condiviso da quasi tutto il gruppo dirigente, facilitato dal panico di fronte alla rivolta di Kronštadt e alla crescita di influenza della “Opposizione Operaia”; il divieto divenne poi permanente e sempre più rigido dopo la morte di Lenin, che nel 1921 aveva invece ancora ribadito che il divieto di costituire frazioni permanenti non poteva cancellare il diritto di una minoranza di fare appello a un congresso presentando un documento alternativo. Lenin aveva accennato alla possibilità di rimanere lui stesso di nuovo in minoranza: già in quel X Congresso aveva dichiarato che nel caso di una sua sconfitta in un voto su una questione di vitale importanza (come era avvenuto nella prima fase della discussione sul Trattato di pace di Brest Litovsk con la Germania), doveva avere il diritto di far appello alla base.

Contrariamente alla leggenda staliniana, fatta propria per ovvie ragioni da molti storici borghesi anticomunisti, quello bolscevico fino al 1921 era in realtà un partito in cui si scontravano e confrontavano tendenze e vere e proprie frazioni (il termine non era neppur lontanamente considerato criminalizzante), e in cui il diritto al dissenso anche di un singolo non era messo in discussione. Lo stesso Lenin tra l’aprile e l’ottobre 1917 si era trovato più volte in minoranza nel comitato centrale del suo partito: inizialmente rispetto alla destra “conciliatrice” di Kamenev, Zinov’ev e Stalin che controllava la “Pravda” ed era disposta ad appoggiare il moderatissimo governo provvisorio del principe L’vov. Il viaggio precipitoso dalla Svizzera nel vagone piombato, di cui Lenin non ignorava affatto i rischi politici, era diventato una necessità assoluta per lui dopo la verifica che la redazione di Pietrogrado aveva cestinato alcuni suoi articoli e censurato altri (le famose Lettere da lontano). Tornato in patria, dovette faticare non poco per far accettare le sue Tesi d’aprile a molti autorevoli membri del comitato centrale.

Poi, già nel luglio, Lenin e Trotskij (che era arrivato a Pietrogrado solo nel maggio perché illegalmente trattenuto dalle autorità britanniche, ed era stato subito accolto nel partito bolscevico insieme al suo piccolo raggruppamento di militanti) erano stati scavalcati da tendenze estremiste che portarono a una prova di forza prematura che fu pretesto per una dura repressione. Una splendida ricostruzione di quegli scontri con il comitato militare bolscevico e le cellule di Kronštadt e Vyborg è nel libro di Alexander Rabinowitch (Alezander Rabinowitch, I bolscevichi al potere, Feltrinelli, Milano, 1978). È importante ricordare che, pur contrastando all’interno delle strutture del partito le fughe in avanti estremiste che secondo loro non tenevano conto della situazione generale del paese, Lenin e Trotskij si guardarono bene dallo sconfessarle pubblicamente, limitandosi a una difesa “tecnica” delle manifestazioni spontanee.

Poi, di nuovo, Lenin ebbe grandi difficoltà a far accettare il suo punto di vista sui tempi dell’insurrezione, che un’alleanza tra il centro e la destra di Zinov’ev e Kamenev avrebbe voluto rinviare in attesa di ipotetiche “condizioni migliori”, mentre sia Lenin che Trotskij sostenevano che era impossibile aspettare ancora settimane o mesi: il “dualismo di potere” non può reggere in eterno. Prima o poi lo scontro è inevitabile, se i soviet non prendono l’iniziativa la prenderà il governo provvisorio, o di nuovo Kornilov o qualche altro generale come lui.

Lenin, che viene abitualmente raffigurato come il padre-padrone del partito, si è trovato ancora a lungo in minoranza nella drammatica discussione sulla pace di Brest Litovsk con la Germania, e poi ancora sulla questione della soppressione del monopolio del commercio estero, e sull’assetto della Georgia e del Caucaso, su cui – già malato – ingaggiò la sua ultima battaglia, ricostruita magistralmente da Moshe Lewin.

Soprattutto molti di quelli che ripropongono la leggenda sull’intolleranza e sull’autoritarismo di Lenin dimenticano che sia lui che Trotskij, quando si trovavano in minoranza su questioni ritenute essenziali, minacciavano solo di lasciare i loro incarichi per continuare la battaglia da semplici militanti. Sapevano di essere in sintonia con la base proletaria, ma era sempre la prova di una fiducia nelle proprie idee accompagnata dal rifiuto di ogni principio di autorità.

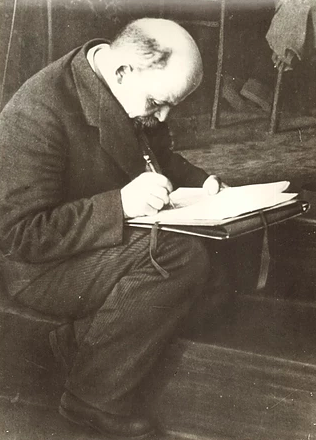

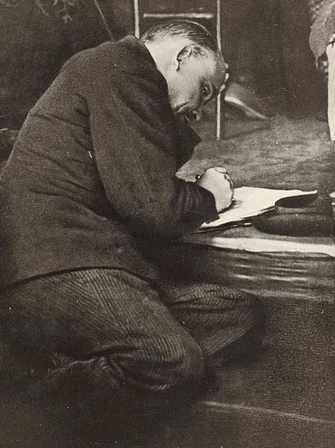

Tra le foto d’epoca sfuggite al ritocco o alla cancellazione dei dirigenti caduti in disgrazia, ce n’è una bellissima che ha colto Lenin seduto su un gradino di una sala congressuale, che prende appunti per intervenire. Strano che sia sopravvissuta alla divinizzazione dei dirigenti che per decenni sono stati presentati in rigoroso ordine gerarchico su palchi lontani dal volgo dei delegati comuni, o addirittura su una tribuna installata sul “mausoleo” costruito per accogliere la mummia di Lenin, contro ogni tradizione del movimento operaio, e nonostante l’opposizione espressa pubblicamente dalla moglie e compagna del leader scomparso Nadežda Krupskaija.

Se gli “storici” di regime e gli stessi dirigenti stalinisti (soprattutto quelli che in molti dibattiti si erano trovati contrapposti a Lenin) erano interessati ad occultare la realtà di un partito vivace e con una dialettica interna complessa, che arrivava alle decisioni dopo discussioni anche aspre e concitate, anche molti storici borghesi hanno ripetuto luoghi comuni che impediscono la comprensione di come i bolscevichi hanno potuto superare un assedio economico e militare di anni, una guerra civile in cui le armate bianche erano finanziate e armate da 14 paesi, senza limitare la democrazia interna proprio negli anni più drammatici in cui il potere sovietico lottava letteralmente per la sopravvivenza.

Gli storici borghesi sono vittime di un pregiudizio che impedisce di capire cos’è una rivoluzione: la rivoluzione d’ottobre sarebbe stato solo un colpo di Stato di una minoranza settaria e ideologizzata. Viene ridotta quindi all’atto conclusivo, il facilissimo arresto di un governo provvisorio da operetta, che era solo una piccola parte dell’entrata in scena di un enorme movimento di masse.

La sostanza della rivoluzione non è nell’episodio in se modesto dell’occupazione del Palazzo d’Inverno, caotica e con arresti reciproci tra i pochi difensori e le prime indisciplinate pattuglie che erano penetrate di loro iniziativa nell’enorme ex palazzo imperiale, ma nel concretissimo fatto che tutte le truppe chiamate da Kerensky a difendere il palazzo e le altre sedi del potere, o non arrivavano, o rifiutavano di prendere posizione per difenderle. Lo stesso accadeva alla fortezza Pietro e Paolo, o alla sede dello Stato Maggiore.

Nessuno ubbidiva agli ordini di quelle che erano autorità solo sulla carta, ma non avevano nessuno a cui dare ordini. L’occupazione del palazzo poteva sembrare una scena da opera buffa, con alcuni ministri nascosti sotto un tavolo, terrorizzati da poche centinaia di Guardie Rosse approssimativamente addestrate, ma la sostanza era che c’era un appoggio di massa al potere dei soviet. Il capo delle truppe che dovevano presidiare la capitale, il generale Polkovnikov, aveva ammesso tristemente la sua impotenza la mattina dell’insurrezione in un messaggio al comando supremo dell’esercito:

La situazione a Pietrogrado è minacciosa. Non ci sono disordini nelle strade, ma si sta verificando l’occupazione sistematica di edifici governativi e stazioni ferroviarie. Nessuno dei miei ordini viene obbedito. I cadetti si arrendono quasi senza opporre resistenza e i cosacchi, ai quali è stato ripetutamente ordinato di uscire [a spalleggiare il governo] hanno rifiutato di farlo.

Era questa l’insurrezione. Per questo costò pochissimo in vite umane: nessuno obbediva agli ordini del governo, neppure i cosacchi. Altro che “colpo di mano minoritario”, era il governo provvisorio che non rappresentava più nessuno.

D’altra parte sia Lenin che Trotskij erano privi di qualsiasi esperienza militare, anche se Trotskij aveva seguito da vicino le guerre balcaniche. La divisione di compiti tra di loro era stata tacita e sbrigativa, in un clima difficile fin dall’inizio: la rivoluzione era inarrestabile a Pietrogrado ma assai diseguale nelle province, dove pesava la rivolta contadina ma era difficile controllare la situazione delle città non industriali. Ci sono testimonianze interessanti di come furono distribuiti gli incarichi sulla base di una disponibilità e di un minimo di esperienza nel settore: ricorda un po’ quello che Guevara ha descritto sui primi giorni dopo la vittoria della rivoluzione cubana.

Ogni storico serio, a partire dal Carr che fu anche testimone diretto, parla di un inequivocabile leadership a due condivisa per anni senza che riaffiorassero mai le antiche polemiche, che appartenevano a un’altra epoca, ed erano ormai dimenticate.

L’intesa tra loro era nata sull’opposizione alla guerra, in contrapposizione alla quasi totalità dei partiti e dei leader della seconda internazionale. Già nel 1915 si erano avvicinati nella conferenza di Zimmerwald, iniziando una battaglia politica, proseguita poi a Kienthal, per superare il generico pacifismo e delineare una strategia contro la guerra.

Ma c’era più di una convergenza nell’analisi della situazione e nell’individuazione dei compiti: di fatto molte delle rigidità che avevano caratterizzato Lenin nel Secondo congresso del Partito operaio socialdemocratico russo (1903), suscitando aspre critiche non solo dai menscevichi e da Trotskij, ma anche da Rosa Luxemburg, che pure rappresentava indubbiamente l’ala sinistra del partito, erano state superate in base alle esperienze fatte nel corso della rivoluzione del 1905. Lenin aveva capito a fondo la funzione dei soviet, di cui lui stesso aveva inizialmente diffidato, mentre una parte del suo partito continuava a sottovalutarli; aveva modificato e resi più elastici i criteri di reclutamento degli operai, correggendo in parte esplicitamente il Che fare?; soprattutto aveva superato la concezione della “rivoluzione a tappe” (che significava dover completare la rivoluzione borghese prima di proporsi obiettivi socialisti).

Nell’aprile 1917 con le Lettere da lontano e le Tesi d’aprile, Lenin aveva sostanzialmente accettato la teoria della rivoluzione permanente: i proletari, dopo aver abbattuto con le loro forze l’autocrazia zarista, non si dovevano fermarsi a mezza strada e dovevano affrontare subito la lotta per il potere. Al tempo stesso Trotskij aveva verificato il fallimento dei suoi ripetuti tentativi di riconciliare bolscevichi e menscevichi, e aveva capito che il partito costruito in base al progetto di Lenin non era frutto di un’ambizione personale ed era anzi uno strumento indispensabile per non lasciare la rivoluzione a metà. Era questa la prima ragione della solidità del loro rapporto.

Naturalmente tra Trotskij e Lenin in quegli anni ci sono state a volte nuove differenziazioni, normali in un partito vivo in cui sono confluiti militanti con storie politiche diverse, e che non assomiglia minimamente alla setta dogmatica descritta dalle ricostruzioni più malevole. Ad esempio nel dibattito del 1920 sul ruolo dei sindacati era sembrato che i toni della polemica tra i due leader si potessero accendere come in passato. In questo caso si è spesso parlato di un atteggiamento autoritario di Trotskij, che in realtà era allora semplicemente angosciato per aver verificato l’inefficienza totale dei trasporti, e aveva cercato di ovviare proponendone la militarizzazione, anche per utilizzare in un “esercito del lavoro” una parte dei soldati smobilitati. Nello stesso periodo Trotskij aveva proposto qualcosa di simile alla NEP con un anno di anticipo, ma era rimasto in minoranza. Ma essersi schierati su posizioni diverse non intaccava i rapporti tra loro. Trotskij ammise presto di essersi sbagliato soprattutto sottovalutando la necessità di un controllo da parte dei sindacati anche nelle aziende statalizzate, ma il suo atteggiamento non si può confondere con una volontà di sopraffazione. Soprattutto bisogna ricordare che tipo di esercito era l’Armata Rossa di quegli anni. Ricordava quello di Cromwell, più che quello zarista… Sul famoso treno blindato su cui passò tre anni della sua vita, c’erano assemblee ogni sera, c’era una tipografia per il giornalino del fronte, che stampò perfino una raccolta di poesie di Esenin…

Nell’Armata Rossa i commissari politici avevano una funzione essenziale: Trotskij sapeva di non poter sconfiggere i Corpi Bianchi, composti da militari di professione armati e protetti da consiglieri stranieri, con le sole bande di guerriglieri, e riteneva indispensabile l’utilizzazione di ufficiali russi, che accettavano di farlo per necessità o in qualche caso per patriottismo, come accadrà perfino con l’ex comandante supremo Aleksej Brusilov durante l’invasione polacca. Ma Trotskij era convinto che dovessero essere in ogni caso affiancati e controllati da commissari politici di sicure convinzioni comuniste.

Su questo l’accordo con Lenin sembrava totale, ma intorno a Stalin (ancora semisconosciuto) si raccolse presto una “opposizione militare” che rifiutava l’apporto dei “tecnici”, e che nel 1920, durante la guerra iniziata dalla Polonia con il sostegno di migliaia di ufficiali francesi, contribuì al fallimento della controffensiva dell’Armata Rossa muovendo la I Armata verso Leopoli anziché farla convergere su Varsavia, dove stava arrivando Tuchačevskij. Peraltro Trotskij non condivideva le illusioni di Lenin e dello stesso Tuchačevskij sulla possibilità di provocare una insurrezione rivoluzionaria polacca, ed era anzi convinto che i lavoratori polacchi avrebbero visto dietro le bandiere dell’Armata Rossa la ricomparsa della secolare oppressione russa sotto altro nome. Trotskij aveva proposto quindi di fermarsi prima di penetrare in profondità nel territorio polacco mentre Lenin, dimenticando in quel momento tutto quel che aveva scritto sull’autodeterminazione, si era fatto trascinare dai comunisti polacchi nell’avventura che si concluse con un’umiliante sconfitta dell’Armata Rossa di fronte a Varsavia, il cosiddetto “miracolo della Vistola”.

È in quella fase, che si conclude poco dopo con la fuga delle ultime formazioni “bianche” di Vrangel’ dalla Crimea, che Trotskij considera concluso il suo impegno nelle questioni militari, che era stato per necessità totale nei tre anni di guerra civile, ma che non corrispondeva a una qualche sua “vocazione”. Eppure a Trotskij verranno attribuite spesso aspirazioni bonapartiste, e anche responsabilità individuali dirette in molte vicende a cui non aveva partecipato ma che aveva condiviso nel quadro di una direzione collegiale, dalla repressione di Kronštadt all’uccisione dello zar e della sua intera famiglia in un momento in cui si temeva che un’avanzata delle armate “bianche” potesse liberarli e trasformarli in bandiera unificante delle forze della controrivoluzione. In realtà Trotskij non ha mai nascosto (ed anzi ha documentato attraverso la pubblicazione di imponenti raccolte di scritti militari), le caratteristiche della guerra civile, con tutte le sue durezze da una parte e dall’altra: ma ribadiva che in primo luogo era la sproporzione dei mezzi e delle forze in campo a imporle. Era una lotta per la sopravvivenza, prima di tutto per l’ampiezza della coalizione internazionale schierata contro la rivoluzione. Inoltre i bianchi non facevano prigionieri, anche se molti dei loro capi durante il colpo di Stato di Kornilov e le giornate dell’ottobre erano stati generosamente rilasciati dalle guardie rosse sulla loro parola d’onore. Più in generale in una guerra civile, in qualunque paese, spesso non c’è altra possibilità che uccidere per non essere uccisi.

L’accusa di bonapartismo verrà usata ampiamente nel dibattito interno, e anche da storici superficiali. Trotskij non solo l’ha sempre respinta sdegnosamente finché è rimasto nell’Unione Sovietica, ma durante il suo ultimo soggiorno in Messico a un simpatizzante statunitense che gli aveva chiesto perché non aveva utilizzato l’Armata Rossa per fermare l’ascesa di Stalin aveva risposto che anche il migliore e più democratico degli eserciti non può servire da garante della democrazia, e che quindi un intervento dell’Armata Rossa nelle vicende interne avrebbe probabilmente accelerato la degenerazione burocratica.

D’altra parte lo scarso impegno di Trotskij malato nelle polemiche politiche immediatamente precedenti la morte di Lenin, è un mistero che compagni e amici, compresi i biografi più attenti, non sanno spiegare. Pierre Broué parla di malattie psicosomatiche. Certo è sorprendente che non abbia voluto usare la Lettera al partito di Lenin (il “Testamento politico” che nella sua ultima stesura chiedeva esplicitamente l’allontanamento di Stalin dalla carica di segretario generale), rimanendo in silenzio nell’Ufficio Politico che decideva di non renderla pubblica. Probabilmente stentava a capire cosa stava accadendo e che saprà da Kamenev e Zinov’ev, principali complici di Stalin in quella fase , quando si accorgeranno di aver fornito al segretario generale con la trojka che aggirava l’UP un predellino per impossessarsi del potere, e lo confesseranno a Trotskij quando saranno costretti a passare all’opposizione insieme alla vedova di Lenin.

Effettivamente quello che accadde in quegli anni (tra il 1922 e il 1929, quando anche il nuovo complice di Stalin, Bucharin, sarà scaricato) era senza precedenti, e ricordava più gli intrighi delle corti zariste che i conflitti politici anche aspri nel partito.

La storiografia borghese presenta questa fase come “lotta per la successione” a Lenin, ma è una definizione fuorviante: Lenin non era un capo indiscusso di cui ci si potesse contendere l’eredità, ma parte di una straordinaria direzione collegiale ricca di apporti e di sensibilità diverse. Quello che accade alla morte di Lenin è lo smantellamento della direzione collegiale, l’instaurazione di un culto inaudito e del tutto estraneo a ogni tradizione, e che è la premessa prima dell’allontanamento da ogni incarico, poi dello sterminio della grande maggioranza dei dirigenti della rivoluzione d’Ottobre. La vittima di quella lotta interna non fu solo Trotskij, ma il partito stesso.

Infatti, dei 21 membri del Comitato centrale che diresse la rivoluzione, solo 7 morirono di morte naturale (quasi tutti, esclusi Stalin e la Kollontaj, molto presto), 2 furono uccisi dalla controrivoluzione e gli altri caddero vittime di Stalin. Ancor più drammatico il conteggio per quanto riguarda i 31 membri che si succedettero nei Comitati centrali tra il 1918 e il 1921: i morti per cause naturali sono 8, 1 è ucciso dalla controrivoluzione, 18 sono vittime di Stalin. Per quanto riguarda il massimo organo di direzione, creato nell’ottobre 1917, il Politbjuro, esso comprendeva inizialmente sette membri: Lenin, Trotskij, Zinov’ev, Kamenev, Sokolnikov, Bubnov e Stalin. Di essi, solo Lenin e Stalin sono morti nel loro letto, gli altri sono stati vittime del terrore staliniano. Anche considerando i dieci membri che fecero parte del Politbjuro tra il 1918 e il 1923 (Lenin, Stalin, Trotskij, Zinov’ev, Kamenev, Bucharin, Preobrazenskij, Serebriakov, Tomskij e Rykov) risulta che, tranne i primi due, tutti gli altri sono stati uccisi da Stalin.

Non è un caso che i nomi dei membri del «Comitato centrale leninista» (che, nella mitologia sovietica poststaliniana, avrebbe guidato collettivamente il paese di successo in .successo) non compaiano mai nelle pubblicazioni ufficiali sovietiche fino all’epoca gorbacioviana, per evitare di fornire un dato incontestabile sulla rottura totale col passato bolscevico operata da Stalin e accettata dai suoi epigoni. Analogamente, nei «paesi fratelli», si preferiva non fare nomi per quanto riguarda il passato: a parte il caso limite della Polonia, dove il Partito comunista fu sciolto nel 1938 e tutti i suoi principali dirigenti rifugiati a Mosca furono uccisi, anche in altri paesi risultano dati sconvolgenti. Ad esempio, dei membri del Politbjuro della KPD nel periodo della Repubblica di Weimar, quasi tutti periti negli anni Trenta, le vittime di Hitler furono meno di quelle di Stalin.

L’ampiezza della distruzione della vecchia guardia bolscevica (accompagnata a volte dalla cancellazione della memoria e dalla soppressione delle opere di chi aveva avuto la fortuna di morire prima del grande Terrore, ma poteva rimanere un punto di riferimento ideale per i giovani) e la passività del partito e del paese di fronte ad essa, confermano che non c’era più traccia – al di fuori del nome – di quel Partito bolscevico che si era diviso tante volte appassionatamente, perfino alla vigilia dell’insurrezione e durante gli anni più duri e difficili della guerra civile; l’accanimento dimostrato nel perseguitare la stragrande maggioranza dei vecchi militanti, senza risparmiare neppure molti di quelli che avevano appoggiato, per cecità o per opportunismo, l’ascesa del dittatore georgiano, rivela che si voleva cancellare perfino la minima possibilità di ricordarsi dei tempi in cui Lenin trovava normalissimo finire in minoranza in una votazione, o si sedeva, lungi dall’ apprezzare incensi e applausi, sugli scalini dell’ aula in cui si svolgeva un congresso, per prendere minuziosi appunti su quel che diceva il più sconosciuto tra i delegati giunti dall’estrema periferia del nuovo Stato.

— — — [da Movimento Operaio, il blog di Antonio Moscato] — — —

PS. Mi sembra assurdo dover rispiegare ancora una volta, anche dopo l’ignominioso disfacimento del sistema plasmato da Stalin, che enorme prezzo è stato pagato per la vittoria della burocrazia staliniana, che ha comportato la cancellazione della memoria di quello che stato realmente il partito bolscevico. Anche se pochi hanno il coraggio di esaltare apertamente lo sterminio dei dirigenti della rivoluzione d’ottobre, la maggior parte della sinistra fino al momento del “crollo” ha accettato tutto il resto (in particolare il modello staliniano di partito “monolitico”). Eppure già nel 1926, un decennio prima che cominciasse il Grande Terrore, il pericolo di uno snaturamento del partito era stato intuito da Antonio Gramsci, che aveva inviato al partito comunista russo una lettera di critiche allarmate, che fu bloccata da Togliatti e Bucharin. Si veda sul sito Togliatti e Gramsci.