Regno Unito. Il fenomeno Jeremy Corbyn: riemerge una sinistra: riformista, sì, ma anche combattiva

I risultati delle elezioni britanniche sono ormai pressoché completi (mancano solo i dati relativi a un collegio londinese, da decenni saldamente in mano ai conservatori, ma ora in bilico: è in corso il terzo conteggio delle schede) e si può azzardare un primo frettoloso commento.

I conservatori si confermano, ancora, il primo partito britannico, ma escono, più che malconci, politicamente sconfitti da questa prova. Quando la loro leader, Theresa May, convocò le elezioni anticipate, aveva in mente un solo obiettivo: ottenere una larga maggioranza di seggi, per potersi presentare con un mandato forte e inequivocabile alle trattative per una uscita hard dall’Europa. Confidava nei sondaggi, che allora la stimavano in vantaggio del 20 % dei voti sui laburisti, il cui leader, Corbyn, era sbeffeggiato un po’ da tutti i media (e anche da parte dell’ala destra del suo stesso partito): un vecchietto rincoglionito fermo al “Novecento”, che si baloccava ancora con parole come “socialismo” e “lotta di classe”.

In pochi mesi, il vantaggio della May su Corbyn s’è ridotto a poco più del 2 %, e solo grazie all’ottocentesco (questo sì) sistema elettorale britannico, un maggioritario secco, i conservatori si assicurano un vantaggio sui laburisti di 57 seggi.

Cosa ci dicono i numeri

I conservatori, dunque, ottengono 13.651.000 voti, il 42,5 % e 318 seggi, contro i 12.859.000 voti, il 40 % e i 261 seggi dei laburisti. Rispetto alle precedenti elezioni del 2015, guadagnano 2.351.000 voti e il 5.7 %, ma perdono (miracoli del maggioritario puro) 12 seggi. I laburisti, da parte loro, guadagnano 3.511.000 voti, il 9,5 % e 29 seggi. Come si vede, vi è stata una forte polarizzazione attorno ai due principali partiti, che hanno succhiato voti a tutti (o quasi) gli altri. Con una differenza, però, a favore di laburisti, come vedremo.

La progressione dei conservatori è infatti in gran parte “truccata” dalla quasi scomparsa dell’United Kingdom Independence Party, l’UKIP di Farage, il movimento populista d’estrema destra che ha di fatto innescato la Brexit. L’UKIP, infatti, sia perché in forte crisi interna (lo stesso Farage l’ha abbandonato), sia perché il suo obiettivo (la Brexit) era stato raggiunto, s’è presentato in poco più della metà dei collegi elettorali, astenendosi dal proporre propri candidati dove c’era in lizza un conservatore chiaramente e inequivocabilmente pro-Brexit. Risultato: dai 3.881.000 voti del 2015 (12,7 % e 1 seggio) l’UKIP precipita a 594.000 voti (1,9 % e zero seggi), perdendo ben 3.287.000 voti e il 10,8 %. Come si vede, i conservatori recuperano solo in parte i voti dell’UKIP, loro naturale serbatoio di riserva: un milione circa vanno in altre direzioni o nell’astensione. Se si tiene conto di questi dati, dunque, si vede come la destra nel suo complesso, che nel 2015 superava il 50 %, oggi è scesa a circa il 45 %: sempre forte, certo, ma in evidente difficoltà.

Quanto agli altri partiti, è presto detto. Al terzo posto si piazzano i liberaldemocratici, europeisti e liberisti, con 2.367.000 voti, il 7,4 % e 12 seggi: guadagnano 4 seggi, ma perdono sia in percentuale (meno 0,5 %) sia in voti (meno 49.000). I Verdi vanno peggio: confermano l’unico seggio che avevano, ma con 978.000 voti e il 3 % risultano quasi dimezzati: meno 633.000 voti e meno 2,2 %. Va però detto che in un centinaio di collegi i Verdi avevano rinunciato a presentarsi, invitando in molti di essi a esprimere un voto “progressista”, spesso a favore del Labour. Resta da dire della Scozia e dell’Irlanda del Nord. Lo Scottish National Party subisce una seria sconfitta: con 978.000 voti ne perde 477.000, passando a 35 seggi dai 56 che aveva. Nell’Irlanda del nord si arriva a una polarizzazione estrema fra indipendentisti e “unionisti”: 7 seggi (3 in più) al Sinn Féin, 10 seggi (2 in più) al Democratic Unionist Party (DUP) e 1 seggio a una indipendente unionista; spariscono il Social Democratic & Labour Party (aveva 3 seggi) e l’Ulster Unionist Party (ne aveva 2).

Questo il quadro generale. Quanto alle prospettive, è presto detto. Sul breve termine la May è orientata a un governo di coalizione con il DUP: 328 seggi, che possono salire a 330 (l’indipendente unionista e il seggio ancora in bilico). Tanti quanti ne aveva prima delle elezioni il solo partito conservatore… Si tratterebbe però di un governo debole, perché uscito sconfitto politicamente dalle urne, perché fortemente handicappato nelle future trattative con l’Unione europea, perché minato all’interno dalla prevedibile instabilità del partito conservatore (al cui interno cresce la voglia di liberarsi della May) e infine, last but not least, perché la partecipazione al governo degli estremisti unionisti rischia di dar nuovamente fuoco alla polveriera nordirlandese.

Il fenomeno Corbyn e i suoi possibili effetti

Per valutare appieno il significato della spettacolare “rimonta” del Labour sotto la direzione di Jeremy Corbyn aggiungiamo ancora qualche cifra, più eloquente di tante parole. Corbyn eredita da Gordon Brown e da Ed Miliband, entrambi “blairisti” più o meno motivati, un Labour ridotto ai minimi termini (“minimi termini” nel contesto britannico, naturalmente): il 29,1 % e il 30,5 % nel 2010 e nel 2015, con rispettivamente 258 e 232 seggi. Nel giro di pochi mesi, non solo rianima la “base” del partito (mezzo milione di iscritti in più, molti dei quali giovani e giovanissimi), ma riporta il Labour alle altezze, per molti “mitiche”, del tristemente famoso e purtuttavia tanto ammirato Tony Blair, che nel 1997 aveva ottenuto sì il 43,2 %, ma era poi sceso al 40,7 % nel 2001 e al 35,3 % nel 2005. Con la differenza che mentre Tony Blair aveva sfondato a destra, snaturando il partito e predisponendolo al successivo declino, Corbyn ha fatto esattamente il contrario: ha rispolverato i vecchi programmi “massimalisti” del laburismo britannico, li ha aggiornati e ha posto fine, almeno per ora, a un ventennio di continue sconfitte.

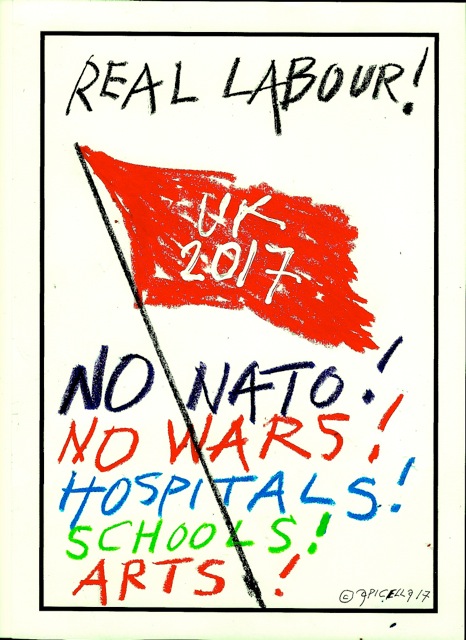

Con Corbyn suona il De profundis per la “Terza via”, proprio lì dov’essa era nata, e ritorna al centro della lotta politica la questione sociale, nelle sue varie articolazioni: redistribuzione del reddito, lotta alla disoccupazione, Welfare, nazionalizzazioni, ecc. Con qualche nota internazionalista che fa bene al cuore, oltre che alla ragione. Naturalmente i giochi non sono fatti: gli ostacoli che Corbyn dovrà affrontare sono tanti (e non fra i minori all’interno del suo stesso partito), ma il segnale è stato dato: si può vincere a sinistra. Con programmi di autentico riformismo, così spinto da risultare rivoluzionari nel contesto dato.

Il messaggio va in due direzioni.

Primo, verso ciò che resta del socialismo europeo, in preda a una “crisi esistenziale” sotto gli occhi di tutti. Ci si può ostinare a rincorrere il centro e la destra, puntando più sulle formule di governo che sulla sostanza dei programmi, come avviene in Italia (Pisapia compreso), in Germania, in Francia, eccetera. O si può svoltare nettamente a sinistra, come Corbyn, e vincere o quantomeno porre le premesse per una futura vittoria. Ma non si può restare in mezzo al guado, come per esempio sembra fare Sánchez in Spagna.

Secondo, verso la sinistra anticapitalista. Quella inglese, nelle sue componenti più mature (compresa Socialist Resistence, la sezione britannica della IV Internazionale) ha colto con lucidità il fenomeno Corbyn, e lo ha appoggiato. Un appoggio – siamo seri – che si è tradotto in poche decine di migliaia di voti, forse addirittura un centinaio o due, ma che non l’autorizzerebbe certo a intestarsi la vittoria stessa. Cionondimeno, questa sinistra ha colto in pieno la dinamica positiva che un successo di Corbyn avrebbe innescato, e ha cercato di favorirla, puntando tutto su una guerra di movimento, e non su una guerra di posizione, rintanata in ridotte ideologiche impermeabili alla realtà. Altre componenti della sinistra anticapitalista europea queste cose le hanno capite da tempo. Ma c’è ancora chi si attarda in attesa di un treno che rischia di non passare. O di essere già passato.

da MovimentoOperaio, il blog di Antonio Moscato