Sibilla Aleramo, “Una donna” che nonostante la violenza è coraggiosamente riuscita ad andare oltre. Oltre una cultura patriarcale che la voleva solo moglie e mamma, nell’800

di Marina Zenobio

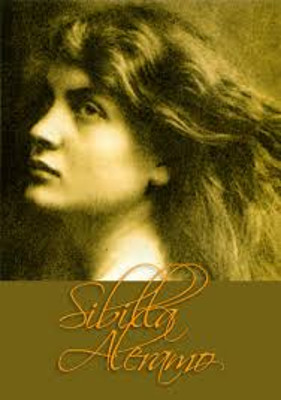

Marta Felicina Faccio detta “Rina” era il suo vero nome, ma per tutte e tutti è Sibilla Aleramo, una donna nata a fine Ottocento, con un vissuto difficile e scelte improponibile per l’epoca. In seguito alle tragedie che la vedranno protagonista, si impegnerà a scrivere articoli, libri e poesia denunciando la condizione delle donne del suo tempo. Il suo capolavoro autobiografico resta “Una donna”.

Era nata ad Alessandra il 14 agosto del 1976 e morirà a Roma il 13 gennaio del 1960. Suo padre Ambrogio era un professore di scienze, la madre, Ernesta Cottino, una casalinga infelice e depressa.

Quando Sibilla aveva dodici anni è costretta a lasciare la scuola perché il padre aveva accettato l’incarico di dirigere l’azienda del marchese Sesto Ciccolini, a Civitanova Marche. Anche Sibilla, su pressioni del padre, entra a lavorare nello stesso stabilimento dove, a 15 anni, è stuprata da un impiegato.

Una adolescenza infelice, quella di Sibilla, con un padre padrone e una madre depressa al punto da tentare il suicidio e che morirà nel manicomio di Macerata nel 1917.

Dopo lo stupro da parte di Ulderico Pierangeli, Sibilla resta incinta ma perde il bambino. Questo però non le risparmierà il matrimonio “riparatore” imposto dal padre. Inizia così una convivenza squallida per Sibilla, con un marito inetto e una vita in una cittadina dal gretto provincialismo che la porta a un tentativo di suicidio. Nell’1885 nasce il figlio, Walter, e immagina di trovare attraverso le cure del piccolo una fuga dall’oppressione della propria esistenza. Non sarà così. L’unica fuga sarà quella di lasciare il marito che, all’epoca, significava anche lasciare il figlio.

Nel 1901 inizia quella che Sibilla stessa amava definire “la mia seconda vita”. Conoscerà molti uomini, si avvicinerà al mondo Futurista e, a Parigi, a poeti come Apollinaire e Verhaeren, e poi a Roma, dove conosce Grazia Deledda. Oltre a romanzi e poesie scriverà articoli per “La gazzetta letteraria”, la rivista femminista “Vita Moderna”, per il periodico d’ispirazione socialista “Vita internazionale”.

Durante la Prima guerra mondiale incontra il poeta Dino Camapana, con il quale inizia una relazione complicata e tormentata. Nel 1936 si lega al poeta, scrittrice e insegnante di italiano Franco Matacotta, un legame che durerà dieci anni, e Sibilla descrive fase fase della vita “la mia quarta esistenza”, lasciandone testimonianza nel diario che l’accompagnerà fino alla morte.

Alla fine della Secondo guerra mondiale si iscrive al PCI impegnandosi intensamente in campo politico e sociale a favore delle donne, collaborando tra l’altro con “L’Unità” e la rivista “Noi Donne”. Muore a Roma nel 1960, dopo una lunga malattia.

************************

“…Mi portò a casa un grosso fascicolo di carta bianca, che guardai sentendo il rossore salirmi alla fronte. Fino a quel punto poteva giungere l’incoscienza? Ma qualche giorno dopo, mentre il bambino era dalle mie sorelle nel tiepido pomeriggio autunnale, io mi trovai colla penna sospesa in cima alla prima pagina del quaderno. Oh dire, dire a qualcuno il mio dolore, la mia miseria; dirlo a me stessa, anzi, solo a me stessa, in una forma nuova, decisa, che mi rivelasse qualche angolo ancora oscuro del mio destino!

“…Mi portò a casa un grosso fascicolo di carta bianca, che guardai sentendo il rossore salirmi alla fronte. Fino a quel punto poteva giungere l’incoscienza? Ma qualche giorno dopo, mentre il bambino era dalle mie sorelle nel tiepido pomeriggio autunnale, io mi trovai colla penna sospesa in cima alla prima pagina del quaderno. Oh dire, dire a qualcuno il mio dolore, la mia miseria; dirlo a me stessa, anzi, solo a me stessa, in una forma nuova, decisa, che mi rivelasse qualche angolo ancora oscuro del mio destino!

E scrissi, per un’ora, per due, non so. Le parole fluivano, gravi, quasi solenni: si delineava il mio momento psicologico; chiedevo al dolore se poteva divenire fecondo; affermavo di ascoltare strani fermenti del mio intelletto come un presagio di una lontana fioritura…”

(da “Una donna”, di Sibilla Aleramo)

Rose calpestava nel suo delirio

e il corpo bianco che amava.

Ad ogni lividura più mi prostravo,

oh singhiozzo invano di creatura.

Rose calpestava,

s’abbatteva il pugno

e folle lo sputo

sulla fronte che adorava.

Feroce il suo male

più di tutto il mio martirio.

Ma, or che son fuggita,

ch’io muoia,

muoia del suo male.

Son tanto brava lungo il giorno.

Comprendo, accetto, non piango.

Quasi imparo ad aver orgoglio

quasi fossi un uomo.

Ma, al primo brivido di viola in cielo

ogni diurno sostegno dispare.

Tu mi sospiri lontano:

<Sera, sera dolce e mia!>

Sembrami d’aver fra le dita la

stanchezza di tutta la terra.

Non son più che sguardo,

sguardo sperduto, e vene.

Guardo i miei occhi cavi d’ombra

Guardo i miei occhi cavi d’ombra

e i solchi sottili sulle mie tempie,

guardo, e sei tu, mio povero stanco volto,

così a lungo battuto dal tempo?

Mi grava l’ombra d’un occulto sogno.

Ah, che un ultimo fiore in me s’esprima!

Come un’opaca pietra

non voglio morire fasciata di tenebra,

ma d’un tratto, dalla radice fonda,

alzare un canto alla ultima mia sera.

(Poesie da “Selva d’amore”, di S. Aleramo)