Popolare e colto, fiction e autobiografico, ecco il nuovo romanzo di Alberto Prunetti

di Fabio Ciabatti

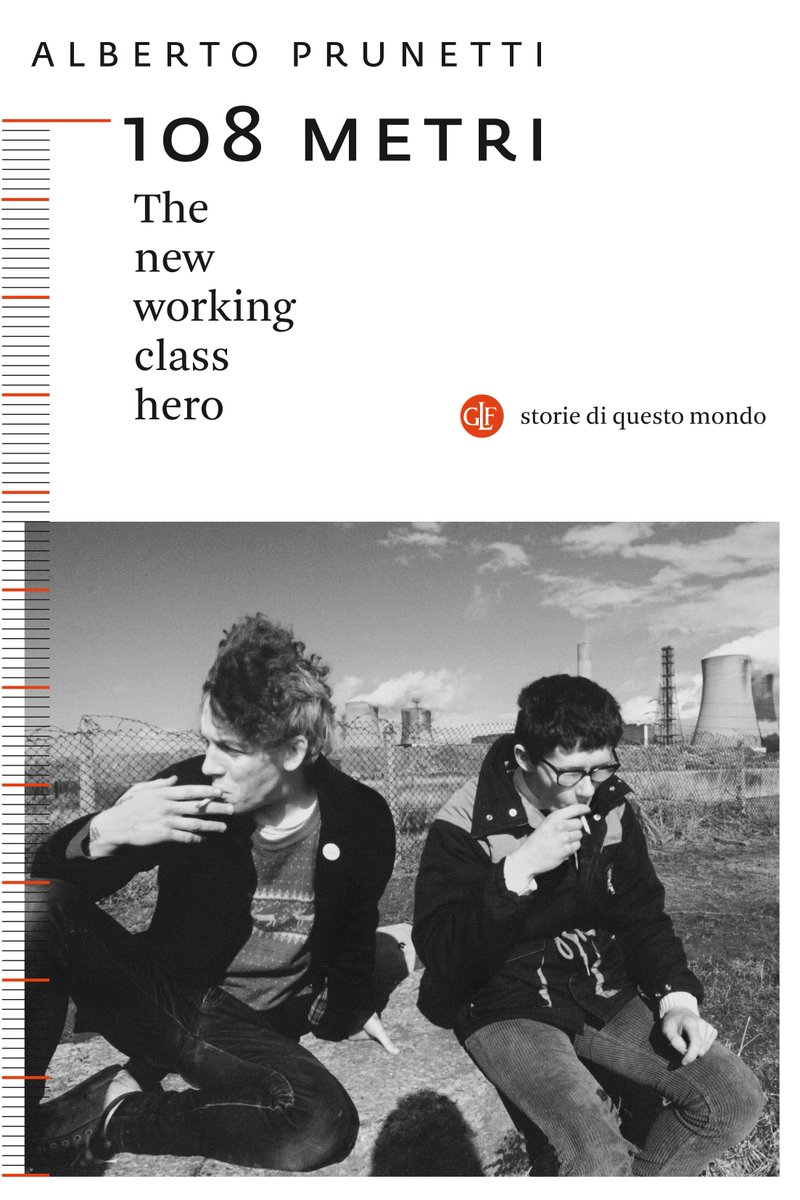

Il nuovo lavoro di Alberto Prunetti, 108 metri. The new working class hero (Laterza), è una riuscitissima miscela tra diversi registri narrativi e generi letterari: romanzo popolare (racconto picaresco, è stato giustamente detto) e al tempo stesso romanzo colto con squarci di virtuosismo linguistico, opera di fiction in cui si possono rintracciare le impronte di un saggio autobiografico (un’autobiografia travestita da romanzo l’ha definita l’autore stesso). Prunetti sa bene che il romanzo è una forma artistica che più di ogni altra esprime la coscienza borghese. La contaminazione tra diversi registri e generi rappresenta il suo tentativo di piegare questa forma artistica, trasformandola da moderna epopea borghese a “epica stracciona” (come il romanzo si autodefinisce nelle parole del suo narratore).

Questo contaminazione è evidente nell’utilizzo che l’autore fa del tema del viaggio, una delle metafore narrative classiche per rappresentare la gioventù, la formazione dell’individuo. Molto schematicamente, esistono due tipi di viaggio nella tradizione letteraria. Il primo è quello del romanzo di formazione continentale ottocentesco in cui la partenza è una scelta dell’eroe o comunque deriva dalla sua scelta di entrare in contrasto con il suo mondo. In questo viaggio l’eroe ha la possibilità di esperire nuove identità e di cercare il vero io in opposizione al ruolo e alla collocazione che le convenzioni sociali vogliono imporgli.

Il secondo tipo di viaggio si può trovare nel romanzo inglese sette-ottocentesco e, in generale, nel romanzo popolare. Le circostanze che danno il via all’avventura non servono a costruire la propria identità, ma costituiscono un allontanamento dalla propria vera identità. L’intreccio del romanzo si riduce alla sequenza violazione riordino. La narrazione è innescata dal villain che commette un’ingiustizia nei confronti dell’eroe e lo costringe alla partenza, contro la sua volontà. In questo viaggio non si impara ciò che si potrebbe essere, ma ciò che non si è, non si vuole, non si deve essere. Alla fine si potrà essere riconosciuti per quello che si è sempre stati.

Rispetto a questa bipartizione il viaggio del protagonista (che ha lo stesso nome dell’autore) è eccentrico. Il suo viaggio nasce dal tentativo di sfuggire al proprio destino sociale: carriera calcistica nelle serie minori locali, frequenza di un istituto professionale, lavoro nell’acciaieria. Da questo destino il nostro eroe cerca di fuggire attraverso l’iscrizione al liceo (quello scientifico perché il classico è davvero troppo) e poi all’università. Ma le sue origini di classe, complice la fase storica, non gli consentono di emanciparsi dal suo destino. Prevale una sorta di forza di gravità dell’origine di classe. Questi tentativi falliti lo allontanano dal suo ambiente d’origine. Né carne né pesce parte per l’Inghilterra a cercare quella fortuna che non ha trovato in patria. La partenza, dunque, non è causata dall’ingiustizia perpetrata dal villain di turno (sebbene figure di villain si succedano nel romanzo) ma è il frutto di una scelta che nasce da un’ingiustizia sociale.

Qual è il risultato di questo viaggio? Da una parte una conferma e dall’altra una scoperta, la scoperta di una vocazione. La conferma è quella delle regole universali che valgono davvero ovunque ci sia la classe operaia, quelle semplici regole che gli sono trasmesse dal babbo Renato:

Dai una mano ai tu’ soci. Sciopera. Non leccà il culo al capo. Non fa’ il crumiro. Non infierì se ti tocca menà. Non prendertela troppo coi pisani, so’ umani anche loro. Diffida dei quattrinai. Se uno studiato ti chiama signore, mettiti col culo al muro.

Si tratta di un vero e proprio manifesto di umanesimo partigiano (se anche i pisani so’ esseri umani l’umanesimo è davvero assicurato). Più che di coscienza di classe, si può parlare di istinto di classe o, per dirla con Raymond Williams, di una struttura del sentimento.

Una conferma, dunque: “se non fossi andato per il mondo, non avrei capito niente della mia storia, della storia della mia parte”. E allo stesso tempo la scoperta di una vocazione: “Dovevo scrivere la mia storia, la storia della working class in cui ero nato”.

Qui però le cose si complicano. La vocazione non è quella di una mera testimonianza di un passato. E il testimone non è un osservatore esterno, almeno non completamente. Anche se è “uno studiato”. Si possono qui utilmente richiamare le analogie e le differenze con un classico della narrativa working class, recentemente tradotto per la prima volta in italiano dopo circa sessant’anni dalla sua pubblicazione: Terra di confine, scritto dal già richiamato Raymond Williams, un romanziere e saggista inglese, marxista e padre nobile dei cultural studies. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un romanzo dai forti toni autobiografici, centrato sulla difficoltà del reinserimento nella comunità d’origine di un giovane che ha lasciato il Galles rurale per proseguire a Cambridge e Londra il suo percorso accademico. Siamo nel secondo dopoguerra, il cosiddetto ascensore sociale per le classi popolari funziona. Il protagonista è riuscito a compiere il salto di classe, quel salto che è rimasto precluso all’eroe di 108 metri perché nella fase storica attuale la mobilità sociale si è di nuovo interrotta. Alberto fa ancora parte della working class, anche se di una di una working class con caratteristiche molto differente da quella da cui lui stesso proviene. E nel partecipare in prima persona alle peripezie di questa classe, scopre che le semplici regole del babbo valgono ancora, anche in Inghilterra. Sono regole che hanno una valenza universale e questo apre alla speranza: l’Entità malefica che ha sconfitto la vecchia working class e che opprime quella nuova un giorno sarà circondata e soffocata dalla danza gioiosa delle api operaie. Quel giorno arriverà e per l’eroe scrivere la propria storia è il modo per affrettare i tempi. Per abbreviare le doglie del parto, qualcun altro avrebbe detto. D’altra parte, però, la riscoperta riguarda un mondo sconfitto, per certi versi scomparso, sia nella terra di approdo del viaggio sia nella madrepatria dove l’eroe fa ritorno sconfitto. In Inghilterra.

Un tempo i minatori del Black Country dicevano: un torto a uno è un torto a tutti. Ma oggi? Oggi incassavamo gli spiccioli e andavamo a chiedere i benefit della disoccupazione. That’s it. La firm era sciolta, la gang si reggeva su piedi di argilla.

Nella madrepatria la scena si fa ancora più struggente. La scomparsa del proprio mondo è simboleggiata dall’altoforno di Piombino che è stato spento e dal padre dell’eroe che si sta spegnendo. Alberto vorrebbe raccontare al padre quello che ha imparato. In questo modo il cerchio si chiuderebbe: il nostro eroe, come nei romanzi popolari, potrebbe essere finalmente riconosciuto per quello che è sempre stato: il figlio di suo padre. Quale migliore conclusione consolatoria si potrebbe pensare? Ritornare dal proprio mentore, dopo un lungo viaggio, e dirgli: quello che mi hai insegnato è talmente vero che vale anche in una terra lontana. Ma il cerchio non si chiude.

Rivolgiamoci allora alla figura del padre, intesa appunto come quintessenza del mentore. Il mentore è uno dei classici ruoli nell’ambito della narrazione. E’ colui che spiega all’eroe che si affaccia sulla soglia del mondo straordinario, nel quale dovrà affrontare la sua avventura, le regole di questo mondo che non sono le regole della realtà comune. Il mentore è il portato dell’esperienza delle generazioni precedenti, è il precipitato della saggezza della società. Se, come ci dice Campbell ne L’Eroe dai mille volti, il viaggio dell’eroe è la riproduzione ingigantita della formula dei riti di passaggio, condensata nella sequenza separazione-iniziazione-ritorno, la figura del mentore è più che giustificata. L’iniziazione è l’introduzione alla società e dunque l’anziano, il sacerdote, il saggio sono lì ad assicurare la continuità della riproduzione sociale. Se decliniamo questa struttura come avventura dell’eroe che cerca di riparare ad un torto ristabilendo un ordine violato, l’antica saggezza è ancora una guida legittima. Possiamo prendere come esempio Obi-Wan Kenobi che, nella saga di Star Wars, insegna a Luke Skywalker gli antichi segreti del venerabile ordine Jedi, il custode dei valori e delle norme dello Stato repubblicano distrutto dal malvagio impero. Il paradigma in questo caso è quello della rivoluzione inglese (o meglio, di una certa rappresentazione normalizzante di questa rivoluzione) : la nazione possedeva in origine ottime leggi infrante successivamente dal sovrano. La rivoluzione è il ristabilimento del diritto violato, del contratto originario infranto e, per questo, azione legittimata dal diritto di resistenza. La rivoluzione, nel suo etimo originario, è ritorno alle origini. Questo è il modo tipico in cui Hollywood racconta la rivoluzione.

Ma cosa succede se l’avventura consiste nell’iniziare un nuovo ordine, nel combattere un’antica ingiustizia? Se, per dirla in altri termini, l’ispirazione storica non viene dalla rivoluzione inglese, ma da quella francese? Con tutte le ambiguità del caso, l’esempio può essere Matrix. Il mentore è in questo caso Morfeo che propone a Neo, l’eroe, la famosa scelta: pillola azzurra o pillola rossa?

Pillola azzurra, fine della storia: domani ti sveglierai in camera tua, e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie, e vedrai quant’è profonda la tana del Bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità, ricordalo. Niente di più.

In questo caso il mentore rischia di diventare una scorciatoia, un deus ex machina. E’ ciò che sostituisce la necessità dell’esperienza e della presa di coscienza collettiva. E’ ciò che consente di raccontare la rivoluzione come storia individuale dell’eroe. La necessità di narrare l’esperienza collettiva è sostituita dal racconto del rapporto con il mentore, vale a dire colui che è già il precipitato – dissimulato – di una storia collettiva. Ma chi ha educato l’educatore?

Rispetto a questa schematizzazione come si pone la figura del babbo Renato? Da una parte Renato è il portatore di una saggezza che viene dal passato, compendiata nelle sue semplici regole. Ma può essere fino in fondo colui che apre le porte del nuovo mondo? che insegna al nostro protagonista come diventare il nuovo working class hero? Renato è senz’altro il vecchio working class hero. Ma la storia ha prodotto una cesura che è anche una profondo strappo nel tessuto della memoria collettiva. Prunetti, nel Triello che conclude e commenta Amianto, la sua precedente opera, sostiene che molta della narrativa contemporanea sulla classe lavoratrice finisce per consumarsi nella mera descrizione della dispersione e della disgregazione, nel racconto dell’atomizzazione di una classe che non si riconosce più come tale. Riconnettere questa dispersione, che senz’altro esiste, con la storia passata consente di non ridurre la narrazione al mero racconto di problemi individuali privi di una possibile soluzione collettiva. Per la ricostruzione di questa connessione è essenziale la storia dell’autore, figlio della vecchia working class. E questa storia è condensata nella figura di Renato. Ma Alberto non è il new working class hero. Come non lo sono, probabilmente, le figure che egli tratteggia nel suo nuovo romanzo. Il vero ruolo di Alberto non è quello di agire, ma quello di raccontare. E’ una figura di passaggio. In ragione della cesura storica cui abbiamo accennato, sorge il sospetto che il nuovo working class hero nascerà senza veri padri. O forse, per dirla in altro modo, andrà alla ricerca dei suoi padri putativi. Come spesso le generazioni di rivoluzionari hanno fatto. Ma in questa ricerca potrebbe incontrare un narratore che ha un piede nel passato e uno nel futuro. Un narratore che proprio per il fatto di aver ha assistito alla sconfitta dei vecchi eroi non rinuncia a preparare la strada per quelli che devono ancora venire. Senza proporre modelli precostituiti, ma mostrando l’imprescindibilità di un compito: working class hero is something to be.