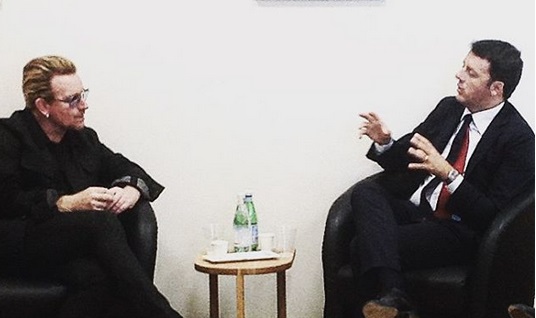

Chi è davvero Bono, leader U2, che ha appena incontrato Renzi. Ecco «This is not a rebel song», l’introduzione a The Frontman (edizioni Alegre)

di Harry Browne

La filantropia delle celebrità si esprime nei modi più disparati, ma forse nessun personaggio ne incarna illusioni, finzioni e diversivi meglio del cantante del gruppo rock U2, Paul Hewson, in arte Bono.

Bono è più di un semplice dispensatore di beneficenza. Anzi, la sua fama in questo campo non ha niente a che fare con l’uso della sua considerevole fortuna a vantaggio dei poveri. Piuttosto, è un “portavoce” dei poveri, e in quanto tale è divenuto un simbolo del carattere essenzialmente benevolo della ricca élite occidentale, che è sempre pronta ad aiutare i poveri del mondo e attende solo un piccolo incoraggiamento e qualche buona idea per eliminare fame e povertà. Questo fa di lui il frontman ideale per un sistema basato su sfruttamento imperialistico e guerre, un sistema che non ha mai cessato di saccheggiare e corrompere. La definizione di Bono di ciò che fa per vivere è «commesso viaggiatore», ultimo di una stirpe: Molti nella nostra famiglia sono commessi viaggiatori. E naturalmente è quel che sono diventato! Sono proprio un commesso viaggiatore. Se proprio lo volete sapere, è così che vedo me stesso. Io vendo canzoni porta a porta, di città in città. Vendo melodie e parole. E per come la vedo, nel mio impegno politico, io vendo idee. Nel mondo commerciale in cui sto entrando, vendo anche idee. Quindi mi considero ultimo di una lunga discendenza di venditori.

Certamente è stato un abile venditore della propria opera musicale e di se stesso. Per quanto riguarda la politica, nella sua versione della metafora Bono viaggia per il mondo vendendo idee su come aiutare i poveri, vendendole principalmente ai potenti e alle istituzioni che sono in grado di trasformarle in realtà. Nella migliore delle ipotesi, si tratta di un resoconto parziale: in verità, l’idea che Bono vende con maggiore impegno è che quei potenti e quelle istituzioni stiano sinceramente tentando di rendere il mondo un posto più giusto ed equo. E la sta vendendo a noi.

Bono ha un indubbio profilo cosmopolita. In quanto irlandese americanizzato che in passato ha collaborato intensamente col governo britannico e nell’immaginario comune è legato al destino dell’Africa, tra i personaggi dell’élite Bono è il più compiutamente panatlantico. Peter Sutherland, ex-Procuratore generale irlandese, presidente della Goldman Sachs International, ex presidente della British Petroleum, e prima ancora dirigente della World Trade Organization – consigliere di banche e governi definito «il padre della globalizzazione» – è forse il personaggio globale più simile a lui, e come vedremo le somiglianze fra Bono e questo pilastro dell’establishment vanno ben oltre il loro accento da ricchi dublinesi.

Negli Stati Uniti, forse l’idea che Bono porti nel dibattito planetario un insieme di valori ritenuti vagamente “europei” è uno dei motivi per cui è visto come una figura complessivamente positiva e politicamente vicina alla sinistra liberal. Durante una delle più calorose apparizioni pubbliche di George W. Bush insieme al cantante («Bono, io ammiro il tuo cuore»), l’allora presidente non riuscì a trattenersi dal raccontare un aneddoto che si basava, per il suo effetto umoristico, sull’idea che Bono fosse politicamente nel campo opposto: «Dick Cheney entrò nello Studio Ovale, e disse: “Jesse Helms vuole che ascoltiamo le idee di Bono”». Il racconto mandò in visibilio i presenti, con lo stesso Bono che applaudiva e sorrideva.

Tuttavia, questa percezione delle sue posizioni politiche si basa su un fraintendimento dei suoi “valori” e di quelli delle istituzioni europee: né Bono né la Ue sono minimamente impegnati sul terreno della giustizia sociale e dei valori collettivi, come invece ripetono gli opinionisti americani.

Di contro, la tendenza di Bono a usare parole e comportamenti americaneggianti è una delle ragioni per cui è guardato con maggiore sospetto in Europa – o almeno in Gran Bretagna e Irlanda, dove Bono è una figura da mettere in ridicolo e un bersaglio di insulti anche pesanti. La rivista umoristica inglese Viz lo chiama «il coglioncello dal grande cuore», mentre sul Guardian la scrittice Jane Bussmann lo ha definito un propinatore di «stronzate egocentriche», con l’Africa usata «in funzionemasturbatoria». C’è poi la storiella arcinota, sicuramente apocrifa, su un concerto degli U2 a Glasgow, in cui Bono fece zittire il pubblico e cominciò a battere le mani da solo, per poi sussurrare gravemente: «Ogni volta che batto le mani, un bambino in Africa muore». Dal pubblico si alzò una voce: «Be’, allora smetti di farlo, cazzo!». Simili prese in giro sono molto diffuse in Irlanda, ma rare nei media irlandesi, dove gli amici degli U2 sono numerosi ed esercitano una forte influenza. Senza dubbio, la considerazione di cui gode Bono nel suo paese natale è complicata dalla particolare concezione irlandese del “rancore” [begrudgery], presunta tendenza nazionale ad abbattere chi ha successo.

Questa tendenza, quando si manifesta, nasce da un salutare (forse post-coloniale) sospetto che il mondo sia meno meritocratico di quanto dia a vedere, o che il successo spesso si raggiunga a spese della moralità. Purtroppo, il risentimento viene più spesso deplorato che espresso: «Si fottano i rancorosi» è la versione irlandese – antica, veneranda, ricorrente – dell’adagio «Chi ti odia ti odierà comunque». Che del risentimento ci sia è poco ma sicuro; gran parte dei dublinesi ha probabilmente detto o sentito la seguente frase: «Oggi ho visto Bono in centro, ma ho fatto finta di non riconoscerlo, non volevo dargli soddisfazione». Va detto, però, che negli anni Novanta e Duemila, in Irlanda di rancorosi ce n’erano pochi. Erano gli anni del boom della Tigre Celtica, quando finanzieri, proprietari di titoli, politici, giornalisti, agenti immobiliari e persino rock star andavano gonfiando una bolla speculativa pazzesca che, una volta scoppiata, avrebbe decimato l’economia del paese. Questo libro, ad ogni modo, non ha nulla a che fare con l’invidia né mette in dubbio le basi del successo di Bono – l’industria musicale è probabilmente un po’ più meritocratica delle altre; piuttosto, mette in discussione l’uso politico del suo successo.

I modi diversi di vedere Bono nei vari paesi pongono un dilemma a chi scrive, soprattutto se scrive per un pubblico internazionale. Quanto seriamente si può trattare un personaggio che viene così spesso messo in ridicolo, nei contesti più disparati e per le ragioni più diverse? Inoltre, è difficile dare una definizione di Bono come personaggio pubblico, dato che opera in ambiti molto variegati, anche secondo gli standard della nostra liquida e trasversale cultura della celebrità: un giorno, si legge, incontra i leader del G8, il giorno dopo denuncia il suo ex-stilista per recuperare un cappello; la mattina ti vende un iPod, la sera ti vende la sua versione del processo di pace in Irlanda del Nord. Alla fine, ho cercato di prenderlo sul serio come sembra fare lui, il che vuol dire parecchio, benché faccia frequenti sforzi per sembrare autocritico e autoironico. Il mio partire da un approccio serio non dipende tanto dal rispetto dovuto ad ogni persona – anche se troppe delle battutacce su Bono sono stupide e infondate – quanto dal fatto che a prenderlo sul serio sono le persone più potenti del mondo: le sue organizzazioni ricevono fondi, lui riceve inviti su palchi prestigiosi. Capire perché questo accade implica innalzarsi al di sopra dei semplici attacchi, almeno ogni volta che sarà possibile.

Adotto questo tono relativamente elevato con un po’ di rammarico: man mano che si scende la scala sociale l’antipatia per Bono si fa più forte; se dalla parte dell’amore si trova Tony Blair, all’estremo opposto ci sono i graffitari dei quartieri poveri del centro di Dublino, e mi dispiacerebbe tralasciare del tutto i loro sentimenti. Ma in un mondo in cui il New York Times tratta Bono quasi sempre come un guru, mentre diversi giornalisti del Guardian lo ritengono un buffone; un mondo in cui innumerevoli europei lo considerano un grande artista, mentre gli autori satirici dell’americano South Park lo rappresentano letteralmente come un pezzo di merda; un mondo in cui nel 2008 la Bbc produce un documentario per la Tv che almeno si pone qualche domanda, intitolato I milioni di Bono, e l’anno dopo dedica un’intera giornata di programmazione radiofonica al lancio di un nuovo album degli U2; dove un amico che incontro al pub mi chiede perché voglio criticare Bono, e un altro che incrocio per strada considera il mio compito decisamente troppo facile e lungi dall’essere una grande sfida… In un mondo così, non esiste un approccio ottimale per scrivere questo libro. Spero che il modo che ho scelto renda più probabile che alcuni dei numerosi fan e ammiratori di Bono si confrontino con le mie argomentazioni. Personalmente, non mi considero né un grande fan, né uno zelante detrattore della musica degli U2. The frontman considera Bono essenzialmente un personaggio attivo in politica, non un produttore di cultura. Lo stesso Bono, ormai molti anni fa, disse che vedeva i due ruoli come separati, e la musica come un veicolo sostanzialmente inutile per il cambiamento politico. Quindi, questo libro non si porrà la questione se Achtung Baby sia davvero migliore di War. Ma, persino entro questi limiti, sarebbe sciatto non occuparsi, per esempio, di cosa Sunday Bloody Sunday può dirci sulle pose pubbliche di Bono di fronte alla situazione politica irlandese, o se il passaggio degli U2, nei primi anni Novanta, da una prospettiva e da un’estetica musicale americana a una europea abbia avuto una qualche corrispondenza in politica. Nella misura in cui il business, la politica e la musica sono intrecciati, è importante renderne conto, come anche tentare di districare tali rapporti.

Questa non è, per forza di cose, una biografia convenzionale; non è nemmeno il tentativo di delineare un profilo psicologico di un personaggio. Anche se mi soffermerò su speculazioni occasionali riguardo ai suoi pensieri e opinioni, purtroppo non sarà possibile penetrare quelle lenti da sole avvolgenti e riuscire a capire quale miscela di idealismo e cinismo abbia prodotto una figura come Bono. Giudico malvolentieri le motivazioni di un’altra persona, ma non sarebbe nemmeno corretto concludere semplicemente, a dispetto di ciò che mi hanno detto molti che lo hanno conosciuto, che nel suo lavoro politico o umanitario Bono sia “in buona fede”. The frontman non si concentra sull’analisi delle motivazioni che spingono Bono a fare ciò che fa, ma sulla sua retorica, sulle sue azioni e sulle loro conseguenze. Da quasi tre decenni, e soprattutto nel nuovo secolo, Bono ha quasi sempre fatto da megafono ai discorsi dell’élite, difeso soluzioni inefficaci, parlato dei poveri in modo paternalistico e leccato i culi dei ricchi e dei potenti. Ha generato e riprodotto modi di vedere il mondo in via di sviluppo, soprattutto l’Africa, che sono solo uno scaltro mix di tradizionale colonialismo missionario e commerciale, in cui il mondo dei poveri esiste solo come un’impresa che il mondo dei ricchi deve compiere. Con gesti grandi e piccoli ha rivolto la sua attenzione verso un pianeta di ingiustizia selvaggia, diseguaglianza e sfruttamento, e non è irragionevole sostenere che, per certi versi, abbia contribuito a renderlo peggiore.

Ha anche contribuito a renderlo migliore? Non c’è dubbio che alcune delle campagne e il lavoro delle organizzazioni che Bono sostiene abbiano migliorato la vita, la salute e il benessere di molte persone in Africa. Sarebbe sciocco sostenere il contrario. E sarebbe estremamente presuntuoso sostenere che questo o qualunque altro libro possa inventariare e pesare i risultati negativi e positivi per emettere un verdetto definitivo e obiettivo. Mi sono sforzato di riconoscere i meriti di Bono quando pensavo ne avesse, ma non pretendo di essere un arbitro neutrale.

Potrei costruire e tappezzare un vespasiano con le centinaia di libri e articoli che dicono: “Bono Makes It Better” sono facilmente reperibili online e nella libreria più vicina. Questo libro vuole dimostrare la tesi opposta. Lo stesso Bono non è timido quando si tratta di accaparrarsi quanto più credito possibile. Recentemente ha definito le sue campagne «un movimento che ha cambiato il mondo». Nel bel mezzo dell’era di George W. Bush disse: «La gente mi ha riso in faccia quando ho detto che questa amministrazione avrebbe distribuito farmaci antiretrovirali in Africa. Mi hanno detto “sei un idiota fuori di testa”. Adesso ci sono duecentomila africani che devono la vita all’America». La struttura di questa frase rende impossibile resistere alla tentazione di sostituire la parola “America” con la parola “me”. L’idea che Bono Makes It Worse, qualcuno potrebbe sensatamente obiettare, non è altro che un’opinione politica – basata su quella che ritengo un’analisi chiara e ben documentata, ma pur sempre un’opinione. Altri autori hanno analizzato la stessa carriera e gli stessi fatti, e tratto conclusioni opposte alla mia. Invito i lettori a giudicare da soli. Tuttavia, il linguaggio spoliticizzato dell’umanitarismo, l’immagine che Bono dà di sé come persona al di fuori, al di sopra e al di là della politica, ha spesso reso difficile esprimere opinioni politiche semplicemente diverse dalle sue. Perciò, che siate o meno d’accordo sul fatto che Bono Makes It Worse, il senso di questo libro consiste nel posizionare saldamente il personaggio e, per estensione, l’umanitarismo delle celebrità nel campo della politica e quindi delle differenze in politica. Fare questo significa sottolineare alcuni fatti incontestabili, e cioè: Bono rappresenta un particolare tipo di discorsi, valori e forze materiali all’interno di un esteso dibattito sulla povertà globale, sullo sviluppo e sulla giustizia; questi discorsi, valori e forze, sebbene spesso espressi in modo vago e fuorviante, possono essere complessivamente caratterizzati come conservatori, occidente-centrici e filo-capitalisti; sono ritenuti sostanzialmente innocui dalle élites che hanno mandato in rovina il mondo; possono essere contestati e criticati fortemente in linea di principio e in termini di efficacia. In altre parole, dopo aver letto questo libro, forse crederete ancora che Bono abbia ragione, ma forse non crederete più che la sua ragione sia autoevidente e al di sopra di ogni obiezione.

Si pensi o meno che Bono abbia ragione, spero che dopo la lettura di questo libro risulti difficile a chiunque considerarlo “di sinistra”. Anzi, a partire dal 2005 lui e le sue organizzazioni hanno spesso deriso posizioni che consideravano di sinistra. «Sarebbe […] veramente sbagliato suonare una specie di tamburo di sinistra, facendo il solito discorso da progressista col cuore che sanguina»: ecco una tipica affermazione di Bono che chiarisce dove colloca le sue iniziative politiche.

Naturalmente, nell’improbabile caso gli venisse chiesto, direbbe che non è nemmeno di destra. È proprio l’idea che l’approccio da “problem-solving” tecnocratico difeso da Bono sia in qualche modo apolitico quella da contestare. A partire dai tardi anni Novanta, l’ascesa di Bono come attivista politico è legata ai più grandi e inquietanti sviluppi nella governance transnazionale, mediante i quali gli Stati più grandi, le multinazionali, le fondazioni e le istituzioni multilaterali hanno minato la responsabilità democratica e la sovranità ovunque nel mondo, spesso in nome dell’umanitarismo. Bono ha un ruolo relativamente piccolo (benché non proprio insignificante) in questo progetto, e esaminare quest’ultimo nella sua totalità è al di là degli obiettivi di questo libro. Quando, verso la fine di questo testo, si prenderanno in considerazione gli stretti legami fra Bono e la Bill and Melinda Gates Foundation e i suoi piani per lo sviluppo dell’Africa, forse i lettori saranno spinti ad approfondire. Ma prima di arrivare a quel punto, è bene dire che The frontman è diviso in tre filoni tematici in parte tratti dalla cronologia e geografia della storia personale di Bono. Il capitolo 1, “Irlanda”, esamina, tra le altre cose, i miti e la realtà delle origini dublinesi di Bono; la posizione sua e degli U2 rispetto ai Disordini nordirlandesi; l’emergere degli U2 come simboli nazionali di fiducia e rinnovamento e successivamente come importanti investitori nella finanza e nell’edilizia, prima e dopo il collasso dell’economia del paese. Il capitolo 2, “Africa”, analizza la costruzione dell’Africa nell’operato politico di Bono e come lui sia riuscito a rubare la scena al Live Aid del 1985, spodestando il suo predecessore Bob Geldof come principale difensore dell’Africa nella politica occidentale e nello show business, intento a promuovere soluzioni neoliberiste per i problemi del continente. Il capitolo 3, “Il mondo”, prende in esame gli interessi economici multinazionali di Bono e il suo ruolo in eventi come i vertici del G8, come è entrato nelle simpatie di figuri come Jesse Helms e Paul O’Neill, come ha riabilitato criminali di guerra responsabili dell’invasione dell’Iraq quali Tony Blair e Paul Wolfowitz, come ha fatto da spalla a Jeffrey Sachs, sostenitore della shock economy. Sono del tutto assenti alcuni aspetti importanti, ma non politici, della sua carriera; alcuni degli eventi e aspetti politici più importanti sono trattati in due o anche tre capitoli, ogni volta da una prospettiva leggermente diversa.

La grande genialità e la grande pericolosità di Bono sta nel fatto che – in modo non dissimile dall’“organizzatore di comunità” Barack Obama – fornisce l’imitazione plausibile di un attivista. Nei suoi discorsi riecheggiano forti e familiari invocazioni di giustizia e alcuni di noi ci cascano, perché sentono nella sua voce i nostri desideri: in fondo, è un cantante professionista. Il giornalista inglese George Monbiot, dopo il vertice del G8 nel 2005, in cui Bono giocò un ruolo abile e vergognoso, scrisse: I leader del G8 e gli interessi economici che il loro vertice promuove possono assorbire le nostre richieste di aiuti, riduzione del debito, persino di condizioni di mercato leggermente più eque, senza perdere nulla. Possono vestire i nostri colori, parlare la nostra lingua, affermare di sostenere i nostri obiettivi e scoprire nella nostra protesta non nuove limitazioni, ma nuove opportunità per fabbricare il consenso. La giustizia, dicono all’unanimità, può essere realizzata senza combattere il potere.

Bono viene a noi in nome di quel potere, assicurandoci che se facciamo pace con esso – «facendo campagne», certo, ma solo nei suoi termini – tutto andrà per il meglio. Quel potere, coerentemente con la sua immagine ingannevole da datore di lavoro che offre le stesse opportunità a tutti, è ben felice di assumere una loquace rock star irlandese in pantaloni di pelle e occhiali firmati per portare questo messaggio, se è ciò che serve.

Niente di personale, Bono, ma temo che uno dei primi passi per chi cerca la vera giustizia, sia smettere di comprare il messaggio che vendi.